De mulas y una que otra bestia híbrida

Por Fray Draco

Hay una mula en el monasterio, tendrá no más de dos o tres otoños encima de la cerviz, pero sus ojos negros petrólicos que se alargan hasta el piso como lágrimas de lámpara cristálica parecen albergar más fríos en su alma que todo el valle en donde apacenta. Nuestra mula no es más parlanchina que su prima de Balaam pero igualmente se las arregla para susurrarnos en silencio sus derrotas, y todo ello a pesar de llevar una vida que cualquier acémila consideraría satisfactoria. Porque hablar propiamente de felicidad sería arañar las paredes del Reino, y nosotros hemos perdido las uñas rasgando utopías, pero aún así reconocemos que un pasto tierno, el agua fresca y un viento noble bien podrían delinear los contornos de un paraíso. ¡Galimatías, se derriten mis ojos tristes de pura empatía!

Hay una mula en el monasterio, tendrá no más de dos o tres otoños encima de la cerviz, pero sus ojos negros petrólicos que se alargan hasta el piso como lágrimas de lámpara cristálica parecen albergar más fríos en su alma que todo el valle en donde apacenta. Nuestra mula no es más parlanchina que su prima de Balaam pero igualmente se las arregla para susurrarnos en silencio sus derrotas, y todo ello a pesar de llevar una vida que cualquier acémila consideraría satisfactoria. Porque hablar propiamente de felicidad sería arañar las paredes del Reino, y nosotros hemos perdido las uñas rasgando utopías, pero aún así reconocemos que un pasto tierno, el agua fresca y un viento noble bien podrían delinear los contornos de un paraíso. ¡Galimatías, se derriten mis ojos tristes de pura empatía!

Le tomo sus orejas de burro, le tomo sus orejas de caballo, por el ángulo más cóncavo y con suave tono kaváfico le murmuró que Aristóteles, el estagirita de púrpura peplo, le citó como ejemplo en sus Primeros Analíticos, y que también Plinio el viejo, le resaltó el carácter corajudo, herencia de los corceles de Eporedia. Pero no logró sacarle ni una sonrisa a esa magnífica quijada búrrica, la que sin embargo, en manos de algunos dionisíacos bufones de bandas cumbiancheras, carrasquea al ritmo de estrepitosas carrrcajadas.

-“¿Será el no tener puro y límpido origen el motivo del desasosiego de esta hija de yegua y burro?”, relinchó dudoso. –“¿No se han derramado acaso sobre esta tierra hectolitros de sangre que se han ido a mezclar en el circuito de venas y arterias producto de un lúbrico fluir de fértil consecuencia?”. Todo revuelto, todo desordenado. También mis palabras se aparean caóticamente combinando sus aceites.

Ya no se encuentran emblemas de pureza y eso alivia como lluvia en verano, porque entonces podemos sacar a relucir nuestras máculas sin vergüenza para pasear de la mano por la costanera con nuestras propias degradaciones. Hay quienes tropiezan y saben que caen, hay quienes tropiezan y creen que vuelan. Pero es imposible despegar en un mundo dominado por la gravedad. De que hay levedad, la hay, pero únicamente en la telaraña donde se mece la maraña de dioses que obran su ingeniería demiúrgica y mestiza. A ese trampolín irénico no estamos invitados, nuestra miseria se pegotea en la seda y acabamos por enredarnos en ella como si fuesen hojarascas de sábanas sudadas. Porque también las sábanas pueden atestiguar de nuestra naturaleza caída con tendencia al ocultamiento.

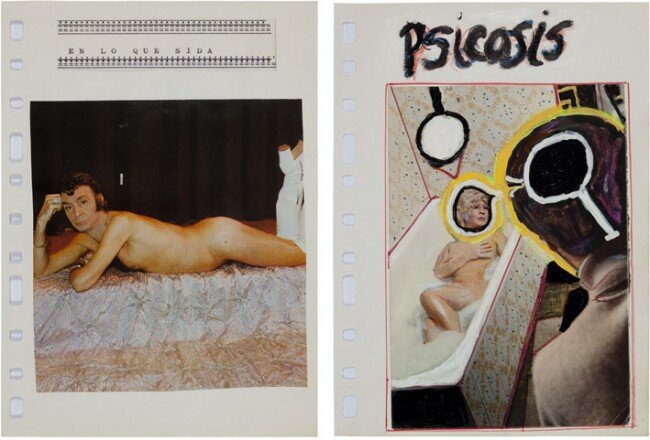

Cuando unas palabras y unas imágenes se mezclan en dialéctica danza puede que el brillo sugerente de la luz impresa abra las puertas al eco cavernoso del grito. Los juegos de collage y los corros lingüísticos del bestial Osvaldo Lamborghini, esplenden opacos como la estrella apagada de una cocotte, una que recoge sus carnes machacadas por sus muchos clientes para replegarlas colágenas sobre sí como un acordeón recauchado. Cada noche una y otra vez, se teje y se desteje, esa Penélope de caricia alquilable.

Cuando unas palabras y unas imágenes se mezclan en dialéctica danza puede que el brillo sugerente de la luz impresa abra las puertas al eco cavernoso del grito. Los juegos de collage y los corros lingüísticos del bestial Osvaldo Lamborghini, esplenden opacos como la estrella apagada de una cocotte, una que recoge sus carnes machacadas por sus muchos clientes para replegarlas colágenas sobre sí como un acordeón recauchado. Cada noche una y otra vez, se teje y se desteje, esa Penélope de caricia alquilable.

Las imágenes del escritor argentino, que algunos gustan llamar neo-barrosas, nos ofrecen mucha carne abierta, impúdica, zanjada por heridas arteras y por penetraciones que horadan piel y alma hasta dar con los manantiales desde donde surgen los líquidos corpóreos que van siendo expulsados violentamente por los orificios nuevos y por los otros más antiguos. Las rasgaduras hechas por manos, cuchillos, látigos, vidrios y falos van decretando con indiferencia los destinos de los desafortunados y los afortunados. Todo valga para enaltecer el memento mori de un miembro enhiesto en el ocaso anterior al languidecer de un eyaculador que se retuerce como caracol en limón, asqueroso de gozo.

La redención del hombre de Lamborghini es la liberación de un ímpetu que desea el hartazgo inmediato, jalonado por sus pulsiones, echa a correr en fuga a los ideales, enfanga las virtudes y sacraliza traiciones sin purgarlas. Las embadurna de mierda, semen y otras linfas, porque estas parecen ser lo único puro que va quedando. Como el caso del charquito de barro en el que se va ahogando su degradado niño proletario, empujado por sus compañeritos, los cándidos violadores, los traviesos torturadores del linyerita estropeado… La risa escupe sobre las penas del siempre apenado, pero aún burlona parece fresca porque se ha quitado la máscara y se deja ver desnuda, con su horripilante belleza de Jano.

Poeta o escritor, artista mutilador este Lamborghini, argentino con nombre de bólido italiano, perverso paródico freudiano, irreverente valiente desplumador del catálogo de los egregios valores, su prosa es garabato grabado en las baldosas por una uña mugrienta. No se le paró el poder y en cambio este lo penetró hasta que se le diluyó la tinta. No hubo sofoco que lo desincentivara de abandonar su lugar en la fiestonga del garchar. En su Fiord se nace hacia un mundo feroz desde una vagina que vomita al hijo entre orgías perversas tan eróticas como tanáticas. La máquina fisiológica gime, las proclamas se arrastran como bazofias, todos los cínicos embustes se evacuan junto a las almas podridas de sus dueños, los órganos hedonistas cobran perversa fuerza y arrean la vida hacia los callejones en donde el regocijo se paga a dos mamadas el kilo.

No se degrada nada, nadie degrada a nadie. Ni siquiera es posible degradarse a sí mismo, dijo alguna vez nuestro fallecido elaborador de arte Lamborghini. No amamos lo que succionamos pero tampoco odiamos lo que cercenamos, diría yo por mi parte, aunque con menos arte, interpretando su paródica medio alegórica que haría danzar a Lacan en su fosa. Y si la pureza recorre el cielo arrastrada por el auriga del sol, inalcanzable, deleitémonos entonces en el matiz o en el degrado que apuntala la mezcla. No para conformar una nueva belleza sino más bien para reconocer y honrar el perfume de muerte que a veces expele la vida, ese brillo de fuego fatuo que mana de la descomposición de un cuerpo.

Copyright © 2024

Copyright © 2024